Cuando en el lejano Oeste, indios y vaqueros se vieron las caras, un vaquero era para un indio un rostro pálido, y para el rostro pálido, un indio era un piel roja. Más tarde, llegaron a aquella tierra los hombres de color, llamados así por los blancos, para evitar las connotaciones negativas del negro. Después lo hicieron los amarillos y la paleta de colores se fue extendiendo. En las iglesias empezaron a preguntarse “de qué color sería la piel de Dios”.

Con un lápiz de color rosa claro en su mano derecha, Angélica Dass (Río de Janeiro, 1979) recuerda que, con solo siete años, su profesora le mostró, por primera vez, “un lápiz de color carne”. “Yo estaba hecha de carne y ese no era mi color, mi piel era marrón. Aunque la gente decía que yo era negra”. Desde luego, el color rosa claro no era el color de su carne y su cabeza empezó a hacerse un lío.

Nacida en “una familia muy colorida”, siempre había vivido la diversidad cromática con naturalidad. “Mi padre era el hijo de una niñera, de una sirvienta, de quien heredó un intenso color chocolate. Fue adoptado por aquellos que yo conozco como mis abuelos. La matriarca, mi abuela, tiene la piel de porcelana y el pelo de algodón. Mi abuelo era algo entre yogur de vainilla y fresa, como mi tío y mi primo. Mi madre es hija de una indígena brasileña que tiene un tono entre avellana y miel. Ella tenía otras dos hijas, una como un cacahuete, y la otra un poco más beige, como una tortita. Así que, creciendo en esta familia, el color nunca fue importante para mí”. Pero fuera de casa, era otra cosa.

Pronto tomó conciencia de que el color de la piel, la cultura o la nacionalidad, eran elementos capaces de levantar muros entre las personas. Para colmo –sigue–, “años después, me casé con un español que se sonroja con mucha facilidad, de esos que cuando están cinco minutos al sol se ponen rojos como una gamba. Empecé a preguntarme: ¿de qué color va a ser tu hijo? Obviamente, no era importante para mí, pero parecía que era muy importante para los demás. Así que pensé en utilizar mi oficio, que era la fotografía, para encontrar una respuesta. Las primeras fotos fueron mías y de mi marido. Pensé que el color iba estar entre esos dos. Después, seguí haciendo fotos a mi familia, como investigando mi propio origen, y comprobé que había muchos rosas, pero que también formaban parte de lo que era mi vida”.

A Angélica se le hacía difícil entender cómo aquellas diferencias en el tono de la piel podían convertirse en grandes conceptos y estereotipos erróneos que asocian los colores al viejo concepto de raza, porque –advierte– “siempre he pensado que el mayor tesoro de la especie humana es su diversidad”.

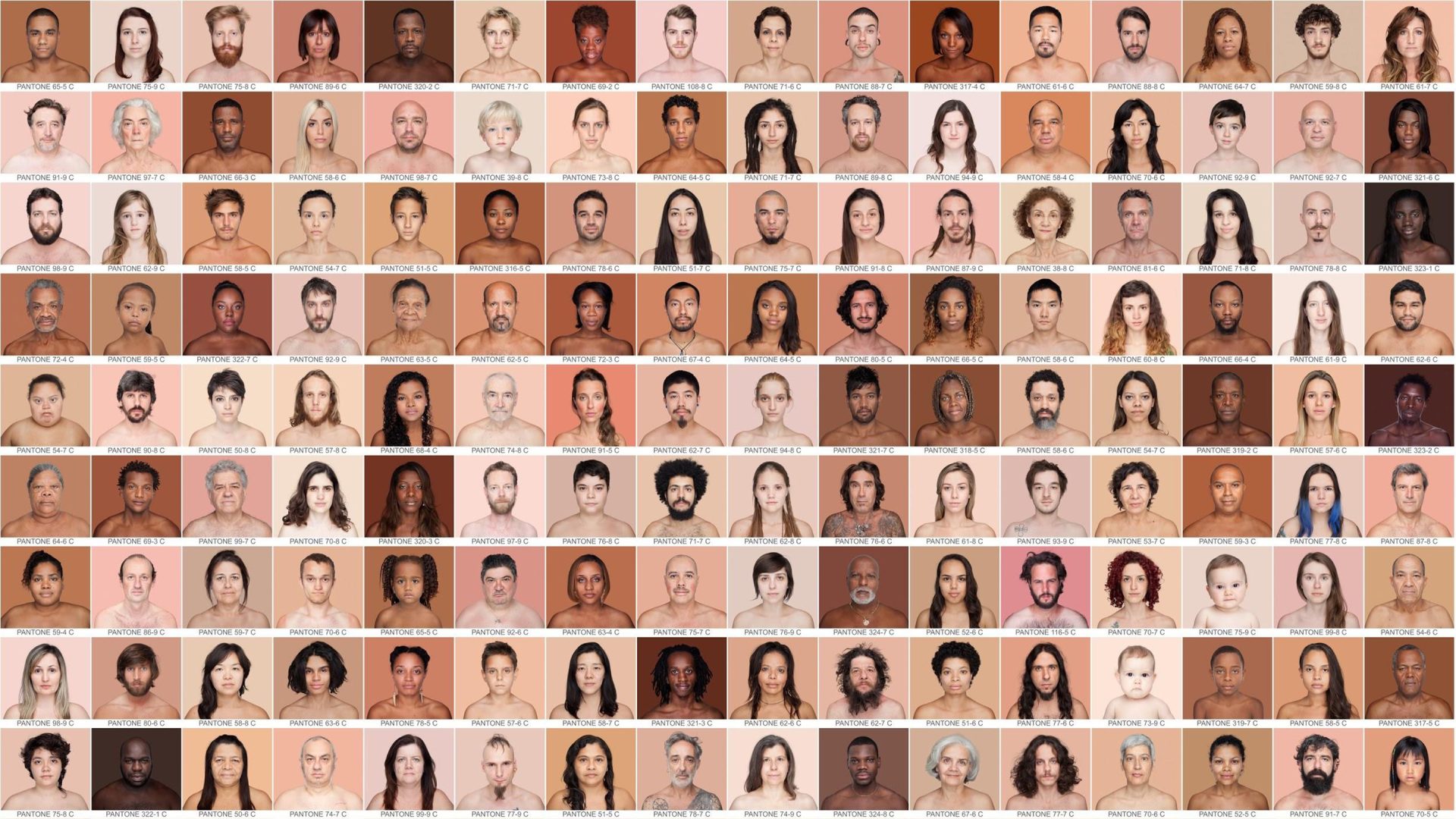

Con esta idea, decidió dar un paso al frente y creó Humanae, un proyecto fotográfico que utiliza el retrato para acercar a personas de todo el planeta. Ha recorrido más de treinta países alrededor del mundo, haciendo cuatro mil retratos de cuatro mil voluntarios, entre los que hay gentes de toda condición y en circunstancias de todo tipo, asegura. “Desde alguien incluido en la lista de Forbes, hasta refugiados que cruzaron el mar Mediterráneo en barco. Estudiantes de escuelas suizas y también de las favelas de Río de Janeiro. En París, en la sede de la UNESCO, o en un albergue. Todo tipo de capacidades, de creencias e identidades de género. Desde un recién nacido a un enfermo terminal, todos juntos construyen Humanae… ofreciendo una representación global de todos los tonos de piel existentes”.

Angélica Dass plasma cada retrato sobre un fondo blanco. Luego selecciona una muestra de once por once píxeles de la cara, a la altura de la nariz, la asocia con un código validado por Pantone, da ese color al fondo del retrato y al retrato el nombre de la paleta de colores. “Mi color carne –explica–, es el 7522C, y cada retrato tiene el suyo. Utilizo esta paleta, porque sé el número del color blanco y el número del color negro y, en este proyecto, que tiene cuatro mil retratos, no he encontrado ningún ser humano que sea blanco o negro.” Además –añade–, “en estas fotos, no sabes quién es pobre, quién es rico, quién es migrante o no, la nacionalidad de nadie, la opción sexual. Lo que sabes, es lo que yo intento enseñar, que primero somos humanos y después viene todo lo demás”.

El proyecto Humanae, aclamado internacionalmente y avalado por instituciones como la ONU y el Foro Económico Mundial, es, en definitiva, una colección de retratos que revelan la belleza diversa de los colores humanos, con la que Angélica Dass desafía la forma en que pensamos sobre el color de la piel y la identidad étnica. Se ha convertido, además, en un referente para miles de escuelas en todo el mundo, porque ese es, también, uno de sus objetivos: posicionar la diversidad como un valor en el proceso educativo.

“Utilizo la fotografía –dice–, como un pretexto para conversar sobre diversidad”. Pretende de esta manera que reflexionemos sobre el color de la piel, para deshacer falsas etiquetas como las de blancos, negros o amarillos, asociadas a la raza, ofreciendo para ello un universo de colores. “Esos retratos –sostiene– hacen que nos repensemos lo que somos como seres humanos”.

En última instancia, Angélica Dass se ha propuesto desactivar cualquier pretensión de clasificar la humanidad en función de la raza. “Si el concepto de raza es una construcción social –concluye–, eso significa que podemos deconstruirlo”. Y parece que no le falta razón, porque las razas no existen, ni biológicamente ni científicamente. Nuestro origen común, pertenece al mismo repertorio genético y las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de “razas” se tratara, hay una sola “raza”: la humana, asegura José Marín González, Doctor en Antropología de la Universidad La Sorbonne de París.

Se trata de un proyecto ambicioso de la artista, que lucha contra la discriminación racial y los estereotipos vinculados al color de piel y que apuesta por cambiar mentalidades.

Que tengas suerte Angélica